Welche Beiträge Genossenschaften leisten können

Genossenschaften in Deutschland und weltweit leisten viele Beiträge für eine nachhaltige Welt. Dies haben auch die Vereinten Nationen erneut anerkannt und das Jahr 2025 zum „Internationalen Jahr der Genossenschaften“ erklärt (UN 2024). Wie kann der Beitrag der Genossenschaten zur Erreichung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung gesteigert werden?

Eine Genossenschaft ist nach der Definition des Internationalen Genossenschaftsbundes (International Cooperatives Alliance, ICA) ein unabhängiger Zusammenschluss von Personen, die sich freiwillig zusammengeschlossen haben, um ihre gemeinsamen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse und Ziele durch ein gemeinschaftliches und demokratisch kontrolliertes Unternehmen zu erfüllen (ICA 2025b, eigene Übersetzung). Aber auch wenn es eine weltweit anerkannte Definition der Genossenschaft gibt, bedeutet es nicht, dass alle Genossenschaften weltweit nach den gleichen Regeln funktionieren.

Genossenschaften sind international auf Werte und Prinzipien ausgerichtet …

Das Wertefundament internationaler Genossenschaften formuliert die ICA so: „Die Arbeit der Genossenschaften basiert auf den Werten Selbsthilfe, Selbstverantwortung, Demokratie, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität. In der Tradition ihrer Gründer bekennen sich die Genossenschaftsmitglieder zu den ethischen Werten Ehrlichkeit, Offenheit, soziale Verantwortung und Fürsorge“ (ebd., eigene Übersetzung).

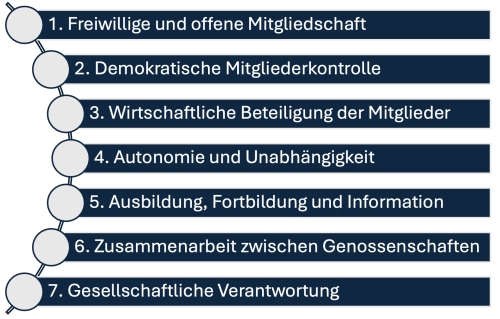

Dies wird hinterlegt mit 7 Prinzipien, nach denen Genossenschaften arbeiten (siehe Abbildung). Diese Prinzipien werden vielfach mit den SDGs in Bezug gebracht. Zum Beispiel kann eine Genossenschaft durch die Freiwillige und offene Mitgliedschaft (Nr. 1) und die Wirtschaftliche Partizipation der Mitglieder (Nr. 3) Beiträge zum Kampf gegen Armut (SDG 1) und für Geschlechtergleichheit (SDG 5) sorgen. Das Prinzip Nr. 7, Verantwortung für die Gemeinschaft macht den Zusammenhang besonders deutlich. Der ICA beschreibt dieses Prinzip wie folgt: Genossenschaften arbeiten für die nachhaltige Entwicklung der Gemeinwesen durch Maßnahmen, die von ihren Mitgliedern gebilligt werden. Damit können viele SDGs, insbesondere die SDGs 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz) und 15 (Leben an Land) angesprochen werden.

Genossenschaften können daher in mindestens zwei Richtungen nachhaltig im Sinne der SDGs wirken. Zum einen besteht das Angebot der Genossenschaft in einer Leistung, die es den Mitgliedern ermöglicht, ihr Leben zu verbessern, da sie ihre Arbeit auf die Bedürfnisse der Menschen ausrichten und nicht am größtmöglichen Profit. Zum anderen nimmt die Genossenschaft in ihrer Arbeit Rücksicht auf andere bzw. unterstützt diese aktiv. Durch die Verankerung in den Prinzipien der Genossenschaften und der Demokratischen Struktur der Genossenschaft ist die langfristige und verlässliche Ausrichtung dieser Arbeit garantiert.

… in Deutschland dagegen in erster Linie auf die Mitglieder

Die deutsche Sichtweise hat dagegen mit dem siebten Prinzip gewisse Probleme. Dies hängt mit der Ausgestaltung der eingetragenen Genossenschaft nach dem Genossenschaftsgesetz zusammen. Danach ist eine Genossenschaft von der Förderung ihrer Mitglieder geprägt. Diese steht im Vordergrund, Geschäfte mit Nichtmitgliedern dürfen nicht überwiegen und auch gemeinnützige Bestrebungen der Genossenschaft sind nur eingeschränkt möglich. Daraus hat sich eine Interpretation entwickelt, die die Arbeit der Genossenschaften – und ihre Wirkungen – ausschließlich auf die Mitglieder bezieht und jede (beabsichtigte) gemeinwohlorientierte oder gemeinnützige Wirkung als genossenschaftsschädlich darstellt (Beuthien et al. 2018, Einleitung Rn. 2, § 1, Rn. 98; Althanns et al. 2020, § 1 Rn. 123).

Doch die Welt hat sich weiterentwickelt, und diese Entwicklungen verändern die Situation. Durch die zunehmende Verpflichtung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung wird den Unternehmen generell bewusst, dass ihre Tätigkeit Auswirkungen auf Dritte hat (positive wie negative). Das Genossenschaftsgesetz wurde 2006 reformiert und hat neben der Förderung des (unternehmerischen) Erwerbs und der (privaten) Hauswirtschaft klargestellt, dass die Nutzung der Genossenschaft auch für soziale und kulturelle Belange der Mitglieder in Betracht kommt. Damit hat sich die Tür der deutschen Genossenschaft ein Stück weit in Richtung internationaler Sichtweise geöffnet. Doch der entscheidende Impuls für die Weiterentwicklung der Genossenschaften und die stärkere Betonung des Beitrags der Genossenschaften zu einer besseren Welt kommt nicht aus der Definition oder dem Gesetz, sondern aus der Praxis.

Beispiele gesellschaftsorientierter Genossenschaftskonzepte auch in Deutschland

Einen ersten Anfang machten die zahlreichen Energiegenossenschaften, die die Fördermöglichkeiten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) nutzten, um bürgerschaftlich und gemeinschaftlich Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien zu betreiben. Da die Energie anfangs nicht direkt von den Mitgliedern selbst genutzt wurde, wurden diese Genossenschaftsformen kritisiert, weil angeblich die Ausschüttung von Dividenden im Vordergrund stünde (Beuthin et al. 2018, § 1 Rn. 16a-16h, 76a). Durch eine Weiterentwicklung der Modelle von reinen Produktionsgenossenschaften hin zu einer Kombination von Produktion und Konsum in sogenannten Prosumergenossenschaften kann diese Kritik ausgeräumt werden (Flieger 2018). Mittlerweile gibt es mit Mieterstrom, Energy Sharing und Direktvermarktung eine Reihe von Instrumenten, die – zumindest teilweise – eine genossenschaftliche Energieversorgung von Mitgliedern ermöglichen. Die Bürgerwerke (1) sind ein ausgezeichnetes Beispiel wie dies im Sinne des sechsten ICA-Prinzips in einer Kooperation zwischen mittlerweile 125 Bürgerenergiegenossenschaften ermöglicht wird (Teilgabe-Team 2024). Die Mitglieder produzieren so (teilweise) ihren eigenen erneuerbaren Strom. Das Beispiel der Energiegenossenschaften macht deutlich, dass Genossenschaften in der Praxis sehr wohl auf Gemeinwohlaspekte (hier: Klimaschutz und eine nachhaltige Energieversorgung) ausgerichtet sein können.

Genossenschaften werden zunehmend als bürgerschaftliche Modelle zur Bewältigung der Herausforderungen der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum wahrgenommen. Aufgrund ihrer rechtsformspezifischen Verfasstheit eignen sich Genossenschaften in besonderer Weise, neue Lösungsmöglichkeiten und Formen der Zusammenarbeit zwischen Bürger/innen und Kommunen zu entwickeln und zu erproben. Sie profilieren sich als eine weitere Gestaltungsvariante lokaler Governance zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Bürgergenossenschaften in den neuen Bundesländern – Engagiert für das Gemeinwesen“ (Bayer et al. 2021).

Die über den reinen Mitgliedernutzen hinausgehenden Wirkungen beschreibt auch Prof. Kluth (Universität Halle-Wittenberg) in seinem Ansatz der Infrastrukturgenossenschaften (Kluth 2017). Er definiert diese als Organisationen, deren Zweck in der Bereitstellung von Infrastruktur besteht, sei es anstelle staatlicher oder kommunaler Stellen, sei es als alternatives Angebot zu fortbestehenden staatlichen oder kommunalen Angeboten oder in Kooperation mit diesen (ebd.). Mit Hilfe von Infrastrukturgenossenschaften kann der soziale Zusammenhalt vor Ort und in überschaubaren Regionen revitalisiert werden und es können neue und größere Gestaltungsspielräume für Infrastrukturangebote erschlossen werden, die für rein kommunales Handeln derzeit nicht bestehen. Zu solchen Infrastruktureinrichtungen zählen auch Schwimmbäder (2) oder nicht mehr genutzte Bahnhöfe (3), die durch eine neue Nutzung einen Mehrwert für die kommunale Gemeinschaft schaffen.

Die Bewegung der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) hat teilweise die Rechtsform der Genossenschaft übernommen. Unter den über 450 Solawis im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft gibt es 11, die als Rechtsform die Genossenschaft gewählt und sich im Netzwerk als eigene Arbeitsgemeinschaft organisiert haben (NSL 2025). Mit dem Konzept der Solawi (Reiß et al. Ökologisch Wirtschaften 2025) bekommen Verbraucher/innen eine transparente und verlässliche Versorgung mit regionalen ökologischen Produkten, vielfach mit der Möglichkeit mitzuarbeiten (Teilgabe-Team 2024). Einen verwandten Ansatz verfolgt das sich international verbreitende Modell der Supercoops. Inspiriert von der Park Slope Food Coop in New York wird das Modell der Food Coops auf eine genossenschaftliche Basis gestellt. Diese reinen Mitgliederläden basieren auf der verpflichtenden Mitarbeit (meist drei Stunden pro Monat) der Mitglieder. Dadurch sinken die laufenden Kosten und die Genossenschaft kann den Mitgliedern günstige Waren anbieten. Es geht vor allem darum, Menschen den Zugang zu guten Lebensmitteln zu ermöglichen, wobei neben den ökologischen Aspekten (in Deutschland werden in den Supercoops meist Bioprodukte angeboten) auch soziale Aspekte sehr wichtig sind. So soll die regelmäßige Mitarbeit im Laden auch Gemeinschaft vermitteln (4).

Der Aspekt der Gemeinschaft kommt auch bei vielen Dorfläden zum Tragen. Diese gründen sich dort, wo der traditionelle Einzelhandel wegen der Zahl der Bewohner keine Läden mehr betreibt. Orte mit weniger als 3.000 bis 5.000 Einwohnern sind für den kommerziellen Einzelhandel eher unattraktiv (Eberhardt et al. 2021, 12). Wohnortnahes Einkaufen in kleinen Orten wird auch über Kleinflächenkonzepte mittels Bürgerläden umgesetzt (ebd., 10). Der Bundesverband der Bürger- und Dorfläden e.V. zählt insgesamt knapp 260 bürgergeführte Dorfläden in Deutschland, sehr viele davon in der Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft (5). Es geht nicht nur darum, dass man in der Nähe seines Wohnortes Waren des täglichen Bedarfs einkaufen kann, sondern auch darum, dass der Laden ein Lebensmittelpunkt ist, ein Ort, an dem man sich mit Menschen aus der Umgebung treffen kann.

Das zeigt, auch in Deutschland können Genossenschaften wirtschaftliche und soziale Ziele miteinander vereinen. Vorrangig geht es (wegen des Gesetzes) immer zunächst um die Mitglieder, aber die Wirkungen gehen häufig über diesen Kreis hinaus. Damit erfüllen diese Genossenschaften auch das ICA-Prinzip 7 Verantwortung für die Gemeinschaft.

Ausblick: Nachhaltigkeit auch im deutschen Genossenschaftsgesetz?

Was kann nun getan werden, damit diese positiven Aspekte im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens auch von eingetragenen Genossenschaften stärker genutzt und umgesetzt werden? Aus meiner Sicht können Genossenschaften nicht über das für Unternehmen allgemein geltende Recht hinaus gesetzlich verpflichtet werden, für Dritte (insbesondere für das Gemeinwohl) tätig zu werden. Aber es ist durchaus sinnvoll, denjenigen, die dies tun oder tun wollen, eine bessere rechtliche Grundlage dafür zu geben. Mein Vorschlag wäre, die Erklärung zum 7. Prinzip des Internationalen Genossenschaftsbundes in das Genossenschaftsgesetz aufzunehmen:

„Genossenschaften setzen sich für die nachhaltige Entwicklung ihrer Gemeinschaften ein, soweit dies durch ihre Mitglieder genehmigt wurde.“

Damit würde die Eigenverantwortung der Mitglieder gewahrt und jede Genossenschaft könnte selbst bestimmen, in welchem Rahmen sie bewusst für Dritte tätig werden will. Auf diese Weise könnten sich die eingetragenen Genossenschaften nach dem Genossenschaftsgesetz noch stärker mit den Prinzipien des Internationalen Genossenschaftsbundes identifizieren.

Literatur:

Althanns, A./Buth, B./Leißl, A./Bauer, H./Schubert, R./Steder, K.-H. (2020): Genossenschafts-Handbuch: Kommentar zum Genossenschaftsgesetz unter besonderer Berücksichtigung der prüfungsspezifischen Vorschriften sowie zu den umwandlungsrechtlichen, steuerlichen und wettbewerbsrechtlichen Regelungen (2., völlig neu beabeitete Auflage). Erich Schmidt Verlag.

Bayer, K./Flieger, B./Menzel, S./ Thürling, M. (2021). Bürgergenossenschaften in den neuen Ländern. Engagiert für das Gemeinwesen. innova eG.

Beuthien, V./Wolff, R./Schöpflin, M./Meyer, E. H. (2018): Genossenschaftsgesetz: Mit Umwandlungs- und Kartellrecht sowie Statut der Europäischen Genossenschaft (16., neu bearbeitete Auflage). C.H. Beck.

Eberhardt, W./Küpper, P./ Seel, M. (2021): Dynamik der Nahversorgung in ländlichen Räumen verstehen und gestalten: Impulse für die Praxis. Johann Heinrich von Thünen-Institut.

Flieger, B. (2018): Prosumentenenergiegenossenschaften. Die Zukunft der dezentralen kooperativen Selbstversorgung mit eigenen Erzeugungsstrukturen. In: Lautermann, C. (Hrsg.): Die Energiewende der Bürger stärken. Metropolis Verlag.

International Cooperative Alliance (ICA) (2025a): 2025 UN International Year of Cooperatives. Cooperatives Build a Better World. https://ica.coop/en/2025-international-year-cooperatives

International Cooperative Alliance (ICA) (2025b): Cooperative identity, values & principles. https://ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity

Kluth, W. (2017): Infrastrukturgenossenschaften. (Vortrag) https://www.iwegk.de/wp-content/uploads/2017/11/Vortrag_Kluth.pdf

Netzwerk Solidarische Landwirtschaft (NSL) (2025): Solawi-Genossenschaften. https://www.solidarische-landwirtschaft.org/das-netzwerk/arbeitskreise/solawi-genossenschaften/

Kristin Reiß, K. / Egermann, M. / von Wulffen C. / Rothamel, J. / Bothe, J. (2025): Wirtschaft neu gedacht – CSA, CSX, CSEverything? ÖkologischesWirtschaften 1.2025 S. 20-22 https://www.oekologisches-wirtschaften.de/index.php/oew/article/view/2086

Teilgabe-Team (2024): Kooperatives Wirtschaften in der Zivilgesellschaft. Gemeinwohlorientiert, tragfähig und transformativ. Frankfurt a.M., Campus Verlag.

United Nations (UN) (2024): International Year of Cooperatives 2025. Resolution adopted by the General Assembly on 19 June 2024. 78/289. https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/181/94/pdf/n2418194.pdf

Fußnoten:

(1) Siehe https://buergerwerke.de/.

(2) Beispielsweise Freibad Hänigsen eG https://www.dasfreibad.de/organisation/genossenschaft.html.

(3) Beispielsweise Bürgerbahnhof Cuxhaven eG https://buergerbahnhof-cuxhaven.de.

(4) Siehe etwa die Erklärungen bei den Supercoops in Berlin (https://supercoop.de/wie-es-funktioniert/) oder Hamburg (https://supercoop-hamburg.de/das-modell/).

(5) Siehe https://bvbdl.de/index.php/dorflaeden-und-buergerlaeden-in-deutschland-liste/.

Hinweise:

Dieser Beitrag ist in ÖkologischesWirtschaften 1.2025 (4) Seiten 23-25 im Rahmen des Schwerpunktes Organisationsformen in Bewegung erschienen.

Alle genannten Internetseiten wurden zuletzt am 01.08.2025 abgerufen.